Sauerstoffsättigung und Sauerstoffpartialdruck (SpO₂, pO₂) einfach erklärt

Die Sauerstoffversorgung des Körpers ist lebenswichtig – doch was sagen die Werte SpO₂ und pO₂ genau aus? Diese beiden Größen geben Auskunft über die Effizienz der Atmung und den Sauerstofftransport im Blut. Während die Sauerstoffsättigung (SpO₂) den Anteil des mit Sauerstoff beladenen Hämoglobins misst, beschreibt der Sauerstoffpartialdruck (pO₂), wie viel Sauerstoff tatsächlich im Blut gelöst ist. Beide Werte werden in der Medizin regelmäßig erfasst, um Lungenfunktion und Sauerstoffversorgung zu überprüfen.

Inhaltsverzeichnis

- Das Wichtigste in Kürze

- Was versteht man unter Sauerstoffsättigung und Sauerstoffpartialdruck?

- Normwerte und Einflussfaktoren im Überblick

- Wie werden Sauerstoffsättigung und Sauerstoffpartialdruck gemessen?

- Welche Normalwerte gelten für SpO₂ und pO₂?

- Wann ist eine Messung der Sauerstoffsättigung sinnvoll?

- Was bedeuten zu niedrige oder zu hohe Werte?

- Welche Einflussfaktoren verändern die Sauerstoffsättigung?

- Warum Sauerstoffbindung und -transport so komplex sind

- Fazit

Das Wichtigste in Kürze

- Sauerstoffsättigung und Sauerstoffpartialdruck sind voneinander abhängig.

- Die Sauerstoffsättigung kann mithilfe eines Pulsoxymeters bestimmt werden.

- Bei gesunden Menschen liegt der SpO₂-Wert zwischen 94 und 98 Prozent.

- Der Sauerstoffpartialdruck (pO₂) beträgt idealerweise 65 bis 100 mmHg.

- Die Blutgasanalyse ist notwendig zur Bestimmung des pO₂-Wertes.

Was versteht man unter Sauerstoffsättigung und Sauerstoffpartialdruck?

Die Sauerstoffsättigung beschreibt den Anteil des Hämoglobins im Blut, der mit Sauerstoff beladen ist. Sie wird in Prozent angegeben. Der Sauerstoffpartialdruck hingegen misst, wie viel Sauerstoff im Blut gelöst vorliegt. Er wird in mmHg angegeben. Beide Werte hängen direkt voneinander ab. Sinkt der pO₂-Wert, sinkt auch die Sauerstoffsättigung. Die Lunge ist maßgeblich daran beteiligt, Sauerstoff aufzunehmen und ins Blut abzugeben. Krankheiten, Höhenlage oder eine gestörte Atmung können diese Prozesse stören. Ein zu niedriger Wert beider Größen kann zu schwerwiegenden Komplikationen führen und muss medizinisch überwacht werden.

Normwerte und Einflussfaktoren im Überblick

| Parameter | Normbereich | Messmethode | Einflussfaktoren |

|---|---|---|---|

| Sauerstoffsättigung (SpO₂) | 94–98 % | Pulsoxymeter | pO₂-Wert, pH-Wert, Temperatur, CO₂-Gehalt, CO-Vergiftung |

| Sauerstoffpartialdruck (pO₂) | 65–100 mmHg | Blutgasanalyse (BGA) | Belüftung der Lunge, Höhenlage, Lungenkrankheiten, Gasaustausch |

Wie werden Sauerstoffsättigung und Sauerstoffpartialdruck gemessen?

Für die Messung der Sauerstoffsättigung wird meist ein Pulsoxymeter verwendet. Dieses kleine Gerät wird am Finger befestigt und misst unblutig die Lichtabsorption des Hämoglobins. Die Messung ist schnell und einfach durchzuführen – ideal für die Selbstkontrolle oder Überwachung bei Operationen. Der Sauerstoffpartialdruck hingegen kann nur durch eine Blutgasanalyse bestimmt werden. Dabei wird arterielles oder kapilläres Blut entnommen. Die Analyse gibt Aufschluss über die Sauerstoffversorgung, den CO₂-Gehalt und den Säure-Basen-Haushalt im Körper. Beide Methoden ergänzen sich und liefern ein vollständiges Bild der Sauerstoffsituation im Blut.

Welche Normalwerte gelten für SpO₂ und pO₂?

Bei gesunden Menschen liegt die Sauerstoffsättigung typischerweise zwischen 94 und 98 Prozent. Werte unter 90 Prozent gelten bereits als kritisch. Der Sauerstoffpartialdruck im Blut liegt idealerweise zwischen 65 und 100 mmHg. Diese Werte können je nach Alter, Gesundheitszustand oder Aufenthaltsort (z. B. Höhe über dem Meeresspiegel) variieren. Bei Krankheiten oder im Krankenhaus wird regelmäßig kontrolliert, ob diese Normbereiche eingehalten werden. Eine dauerhafte Abweichung kann auf Erkrankungen wie COPD, Asthma oder Herzschwäche hinweisen.

Wann ist eine Messung der Sauerstoffsättigung sinnvoll?

Die Überprüfung der Sauerstoffsättigung ist bei zahlreichen Erkrankungen unerlässlich. Dazu zählen chronische Lungenerkrankungen wie COPD oder Lungenfibrose, Herz-Kreislauferkrankungen und Stoffwechselstörungen. Auch bei chronischer Niereninsuffizienz kann der Sauerstofftransport gestört sein. In der Anästhesie und Intensivmedizin gehört die kontinuierliche Überwachung des SpO₂-Wertes zur Standardbehandlung. Auch zu Hause lässt sich die Sauerstoffsättigung mit einem Pulsoxymeter leicht kontrollieren – zum Beispiel bei Patienten mit Langzeit-Sauerstofftherapie oder bei Atemnot.

Was bedeuten zu niedrige oder zu hohe Werte?

Ein zu niedriger SpO₂-Wert unter 90 % wird als Hypoxämie bezeichnet. Mögliche Ursachen sind Atemwegserkrankungen, Herzinsuffizienz oder Sauerstoffmangel in der Umgebungsluft – z. B. im Hochgebirge. Auch körperliche Belastung kann vorübergehend den Sauerstoffbedarf erhöhen. In diesen Fällen kann eine Sauerstofftherapie nötig werden, bei der über eine Maske oder Nasenbrille zusätzlicher Sauerstoff zugeführt wird. Ein zu hoher Wert kann durch Hyperventilation entstehen. Dabei wird übermäßig viel CO₂ abgeatmet, was das Gleichgewicht im Blut stört. Solche Zustände sollten ärztlich abgeklärt werden.

Welche Einflussfaktoren verändern die Sauerstoffsättigung?

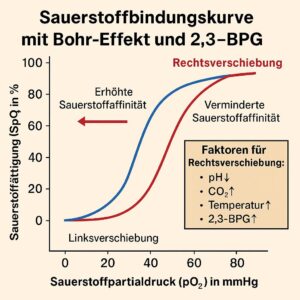

Die Sauerstoffsättigung ist nicht nur von der Lungenfunktion abhängig. Auch andere Parameter beeinflussen die Messung. Der pH-Wert des Blutes, die CO₂-Konzentration und die Temperatur können die Affinität des Hämoglobins zum Sauerstoff verändern. Bei niedrigem pH-Wert (Azidose) sinkt die Bindungsfähigkeit von Sauerstoff – die Sättigung fällt. Auch bei hohem CO₂-Gehalt oder Fieber kann die Sauerstoffsättigung niedriger ausfallen, obwohl genug Sauerstoff vorhanden ist. Diese Effekte nennt man den Bohr-Effekt. Deshalb ist eine differenzierte Interpretation der Messwerte notwendig, besonders in der Intensivmedizin.

Warum Sauerstoffbindung und -transport so komplex sind

Die Sauerstoffversorgung des Körpers ist ein hochkomplexer physiologischer Vorgang, der weit über die reinen SpO₂- und pO₂-Werte hinausgeht. Zentral dabei ist die Sauerstoffbindungskurve des Hämoglobins, auch Oxyhämoglobin-Dissoziationskurve genannt. Sie beschreibt, wie stark das Hämoglobin bei einem bestimmten Sauerstoffpartialdruck Sauerstoff bindet bzw. abgibt. Diese Bindung ist nicht linear, sondern sigmoid – das bedeutet, kleine Änderungen des pO₂ führen in bestimmten Bereichen zu großen Veränderungen der SpO₂.

Der sogenannte Bohr-Effekt spielt hier eine entscheidende Rolle: Ein niedriger pH-Wert, wie er bei körperlicher Anstrengung oder Sauerstoffmangel auftritt, verschiebt die Kurve nach rechts – das Hämoglobin gibt Sauerstoff leichter ab. Dies ist physiologisch sinnvoll, da arbeitende Gewebe mehr Sauerstoff benötigen. Gleichzeitig beeinflussen Temperatur, CO₂-Gehalt und 2,3-Bisphosphoglycerat (2,3-BPG) die Sauerstoffaffinität.

Bei Fieber sinkt die Affinität, sodass mehr Sauerstoff freigesetzt wird. Umgekehrt kann eine Alkalose, wie sie bei Hyperventilation auftritt, die Sauerstofffreisetzung erschweren. Auch Rauchgasvergiftungen mit Kohlenmonoxid führen zu falschen SpO₂-Werten, da das Pulsoxymeter CO-Hämoglobin nicht von Oxyhämoglobin unterscheiden kann. Hier liefert nur eine CO-Oximetrie verlässliche Daten.

Besonders bei Intensivpatienten, Neugeborenen oder Menschen mit Blutkrankheiten wie Anämie oder Thalassämie ist die Interpretation der Werte herausfordernd. Deshalb sollte die Sauerstoffsättigung stets im Zusammenhang mit klinischen Symptomen, Laborwerten und Vitalparametern betrachtet werden. Moderne Systeme der Beatmungsüberwachung oder tragbare Pulsoxymeter mit Alarmfunktionen helfen, frühzeitig auf kritische Situationen zu reagieren. Insgesamt zeigt sich: Die SpO₂- und pO₂-Werte sind wichtige Indikatoren – ihre Interpretation verlangt jedoch medizinisches Hintergrundwissen und Kontextbewusstsein.

Fazit

Die Messung von Sauerstoffsättigung und Sauerstoffpartialdruck gibt wertvolle Hinweise zur Lungenfunktion und zur allgemeinen Gesundheit. Beide Werte sind eng miteinander verknüpft und können mithilfe moderner Diagnostik zuverlässig überwacht werden. Eine regelmäßige Kontrolle ist insbesondere bei chronischen Erkrankungen sinnvoll – oder wenn akute Atemprobleme auftreten. So lässt sich rechtzeitig reagieren und eine optimale Versorgung sicherstellen.